Les risques climatiques

Recul du trait de côte et submersion marine

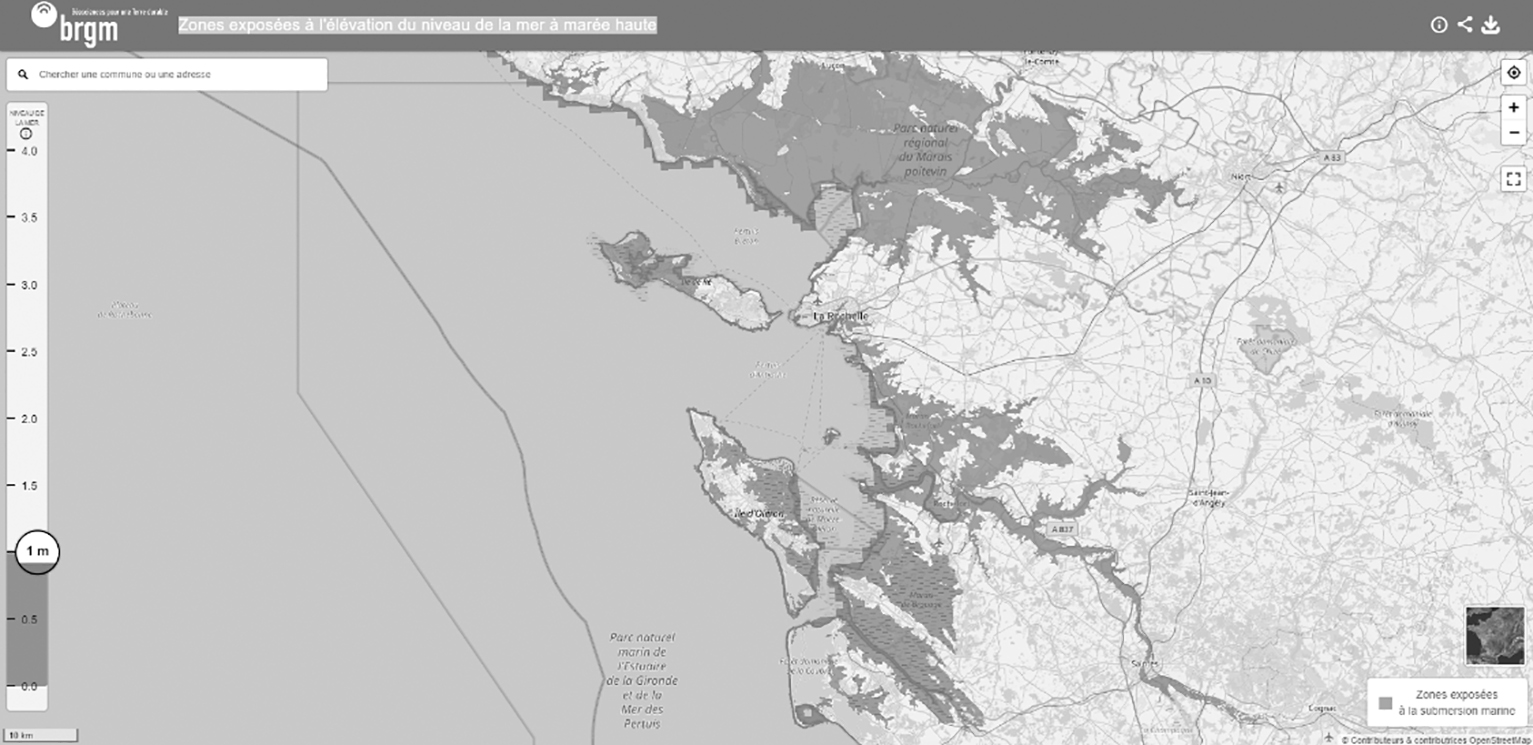

Le GIEC procède à des analyses à l'échelle du globe et n'édite pas de cartes à l'échelle locale. La

carte ci-dessus émane du BRGM et est centrée sur le secteur de La Rochelle. Elle représente (en sombre)

les zones exposées à l'élévation du niveau de la mer à marée haute, en suivant l'hypothèse du GIEC d'une

élévation du niveau de la mer de 1 mètre. Il ne faut toutefois pas se méprendre : les zones en sombre ne

vont pas être « sous la mer ».

La carte repose sur le raisonnement suivant : on part de la marée à son maximum (en langage de marin,

la plus haute mer astronomique, coef. 120), on ajoute l'hypothèse du GIEC d'élévation du niveau de la

mer à 1 mètre, et l'on ajoute encore une surcote pour tenir compte des phénomènes météorologiques, afin

de déterminer les zones susceptibles d'être recouvertes, même exceptionnellement, par la mer. Le calcul

n'est toutefois qu'une projection de l'altitude obtenue sur la topographie – sans avoir la précision

d'un modèle dynamique. Sous cette réserve, un mètre d'élévation de la mer place en zone à risque le

secteur de La Rochelle à Rochefort, une part significative de l' île d'Oléron et de l' île de Ré, ainsi

que l'ensemble du marais poitevin.

Aussi, pour la compréhension de tout ce qui suit, il est capital de bien distinguer dès à présent deux

situations

<sup class="note" data-contentnote=" DGPR, <em>Guide méthodologique : Plan de prévention des risques littoraux</em>, 2014.

">0746</sup>

:

Une faible montée du niveau de la mer peut en tout cas avoir des conséquences significatives.

Aujourd'hui, par exemple, la ville de Bruges (en Belgique) est à 15 kilomètres à l'intérieur des terres.

Mais, au temps de l'optimum climatique médiéval, il s'agissait d'un port de mer

<sup class="note" data-contentnote=" F. Lentacker, <em>Débats entre historiens et géographes à propos de l'évolution de la plaine

maritime flamande au cours du Haut Moyen âge : Rev. du Nord

</em> 1960, p. 407.

">0747</sup>

. Ces variations, pour infimes qu'elles soient à l'échelle d'un pays, ne sont toutefois pas sans

conséquences. En effet, l'essentiel du littoral français est urbanisé et les prix de l'immobilier y

sont, en général, particulièrement élevés. Ainsi, pour la seule communauté d'agglomération du Pays

Basque – Anglet, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye, notamment – les actifs immobiliers dans la zone à

risque ont une valeur estimée de 6 milliards d'euros

<sup class="note" data-contentnote=" Chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine, Rapport « La gestion du trait de côte par la

communauté d'agglomération du Pays basque et la commune de Bidart », 2023.

">0748</sup>

.

Les chiffres ne sont pas moins impressionnants si l'on se restreint à l'érosion côtière. Selon les

estimations du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et

l'aménagement (CEREMA), près de 20 % des côtes françaises sont actuellement soumises au recul

<sup class="note" data-contentnote=" CEREMA, Rapport « évaluation prospective des enjeux affectés par le recul du trait de côte »,

2020.

">0749</sup>

. Le nombre de bâtiments affectés par le recul <em>stricto sensu</em>, à l'horizon 2100, est dans une

fourchette entre 3 800 et 31 800, pour une valeur patrimoniale entre 1 et 8 milliards d'euros

<sup class="note" data-contentnote=" S. Buchou, « Quel littoral pour demain ? Vers un nouvel aménagement des territoires côtiers adapté

au changement climatique », Rapport remis au Premier Ministre et à la Ministre de la Transition

écologique et solidaire, oct. 2019.

">0750</sup>

.