– Les documents d'urbanisme. – « L'expression documents d'urbanisme (...) doit être entendue comme désignant les documents élaborés à l'initiative d'une collectivité publique et ayant pour objet de déterminer les prévisions et règles touchant à l'affectation et à l'occupation des sols et opposables aux personnes publiques ou privées »

1493539873396.

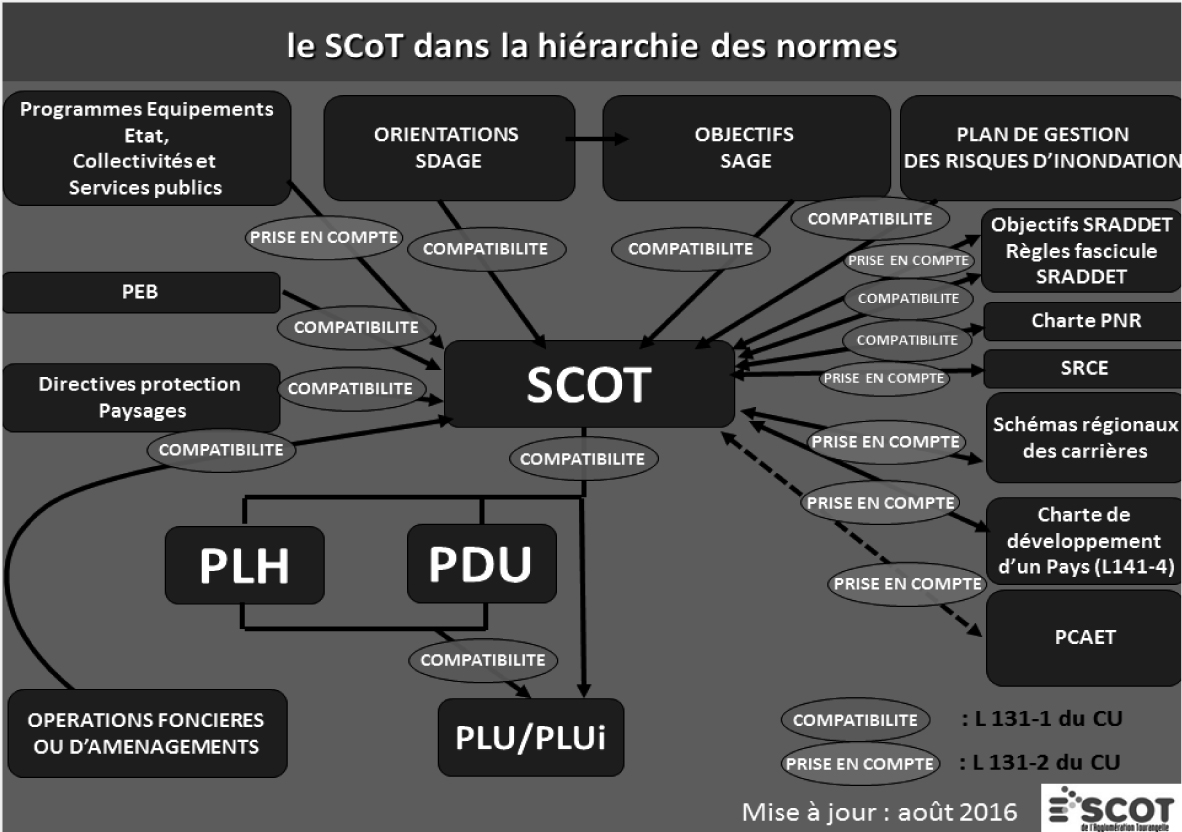

Ces documents d'urbanisme relèvent de deux ordres : la planification stratégique au niveau national (§ I)

1506316869809, définissant un cadre général d'aménagement du territoire, et la planification réglementaire à l'échelle communale ou intercommunale (§ II), dont les documents définissent les règles d'urbanisme opposables aux demandes d'autorisation.