Entreprendre des travaux sur un bâtiment existant nécessite de respecter le corpus règlementaire qui s’y rapporte, sous peine de s’exposer à diverses sanctions (Sous-section I). Cependant, la possibilité même d’entreprendre de tels travaux peut être affectée par la non-conformité ou l’irrégularité du bâtiment qui en est l’objet (Sous-section 2).

Le régime des travaux sur l’existant

Le régime des travaux sur l’existant

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023

Travaux sur l’existant et droit de l’urbanisme

Depuis le 1er octobre 2007, le régime des autorisations travaux sur l’existant se veut simplifié (§ I), alors que le non-respect des règles édictées continue pour sa part à être largement sanctionné (§ II), à moins d’une possible régularisation (§ III).

Les règles d’urbanisme applicables

– Un principe de liberté… vite tempéré. – À l’inverse du principe selon lequel une autorisation est requise en cas de construction nouvelle, en cas de travaux sur l’existant la règle est celle de la dispense de toute formalité au titre du Code de l’urbanisme, ainsi qu’il résulte de l’alinéa premier de son article R. 421-13.

Ce principe est toutefois immédiatement tempéré notamment par les articles R. 421-14 et R. 421-17 du même code, soumettant lesdits travaux, pour le premier à déclaration préalable et pour le second à permis de construire.

Les travaux d’agrandissement de l’existant seront donc alternativement soumis aux exigences suivantes :

- Dispense totale d’autorisation : travaux ne créant pas plus de 5 m² d’emprise au sol et de surface de plancher752.

- Déclaration préalable de travaux : travaux créant plus de 5 m² d’emprise au sol et/ou de surface de plancher, dans la limite de 20 m² d’emprise au sol et de surface de plancher. Le seuil de 20 m² est porté à 40 m² dans les zones urbaines des plans locaux d’urbanisme ou documents d’urbanisme en tenant lieu753.

- Permis de construire : travaux créant plus de 20 m² d’emprise au sol et/ou de surface de plancher (ou 40 m² dans les zones urbaines des plans locaux d’urbanisme ou documents d’urbanisme en tenant lieu).

Finalement, ne sont réellement dispensés de toute formalité que les travaux ne créant pas plus de cinq mètres carrés de surface de plancher et d’emprise au sol (sauf sur monument historique), ainsi que les travaux d’entretien et de réparation754.

La densification voulue par les pouvoirs publics pour éviter l’artificialisation des sols pose, dès lors, la question de l’adéquation de ces règles. Il n’est certes pas acceptable de dispenser de tout contrôle les travaux sur les existants ; mais ne pourrait-on concevoir, à leur égard, d’étendre le champ d’application de la déclaration préalable au détriment de celui du permis de construire, notamment essentiellement en cas de surélévation ?

Les sanctions encourues

La palette des sanctions encourues par un contrevenant est large : sanctions pénales (amende et mesures de restitution sous astreinte : démolition, mise en conformité) ; sanctions civiles (démolition, mise en conformité, dommages et intérêts) ; sanctions administratives (interdiction de raccordement aux réseaux) ; sanctions fiscales enfin. Une étude détaillée de ces sanctions a été faite par le 112e Congrès des notaires de France, au rapport duquel nous renvoyons le lecteur755. Relevons toutefois que depuis son édition (2016), le délai de prescription des sanctions pénales a été porté de trois à six ans756.

Parmi ces sanctions, les pouvoirs publics locaux disposent de deux textes particulièrement redoutables, puisque faciles à mettre en œuvre et lourds de conséquences pour le contrevenant.

L’action en démolition ou mise en conformité de l’article L. 480-14

En application de l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme, le maire ou l’EPCI compétent en matière de PLU peut demander au juge judiciaire la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage réalisé sans l’autorisation requise ou en méconnaissance de celle-ci pendant un délai de dix ans à compter de l’achèvement des travaux. Cette action est particulièrement dangereuse pour le contrevenant puisque, d’une part, elle est autonome par rapport aux autres actions ouvertes aux pouvoirs publics et, d’autre part, il n’est pas nécessaire de démontrer un préjudice personnel et directement lié à l’infraction, l’action visant à faire cesser une situation illicite757.

Cette action, souvent méconnue des élus locaux, est pourtant très efficace pour reprendre en main une situation irrégulière qui n’aurait pas été appréhendée sous l’angle des sanctions administratives de l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme.

La mise en demeure sous astreinte et consignation de l’article L. 481-1

Afin de leur permettre d’agir rapidement contre des travaux irréguliers, la loi no 2019-1461 du 27 décembre 2019, dite « Engagement et Proximité », a doté les maires et les EPCI d’une nouvelle sanction administrative par l’insertion de l’article L. 481-1 au Code de l’urbanisme.

Après avoir dressé procès-verbal de l’’infraction758 et invité le contrevenant à présenter ses observations, l’autorité compétente peut le mettre en demeure de régulariser les travaux entrepris, soit en procédant aux travaux requis pour se mettre en conformité, soit en sollicitant l’autorisation nécessaire. Cette mise en demeure indiquera le délai de régularisation octroyé759 et pourra être assortie d’une astreinte d’un montant maximal de 500 euros par jour de retard760.

Ce dispositif, déjà dissuasif en tant que tel, a été complété :

- d’une part, par l’insertion de l’article L. 481-3, pour le cas où la mise en demeure resterait sans effet. En pareille hypothèse, l’autorité compétente est en droit de faire consigner, entre les mains du comptable public, une somme équivalant au montant des travaux à réaliser ; somme restituée au contrevenant au fur et à mesure de l’exécution des mesures de régularisation prescrites ;

- d’autre part, par une réponse ministérielle du 12 janvier 2023761, s’appuyant sur une décision du Conseil d’État du 23 décembre 2022762, selon laquelle, usant de son pouvoir de police spéciale, un maire peut mettre en demeure un propriétaire de démolir l’ouvrage non conforme ou irrégulier. La démolition doit cependant être justifiée par un risque de trouble à l’ordre public et doit être proportionnée à l’ampleur de ce risque. À défaut, le maire engagerait la responsabilité de sa commune763.

On retiendra néanmoins que les pouvoirs publics reconnaissent que, désormais, l’autorité judiciaire n’est plus seule compétente pour ordonner une démolition en cas d’infraction aux dispositions du Code de l’urbanisme.

– Appréciation critique. – Pour faire cesser rapidement l’irrégularité, la mesure d’astreinte nous semble pertinente et adéquate ; en revanche, la consignation nous paraît plus illusoire. Elle suppose, en effet, l’estimation du coût de la régularisation, c’est-à-dire un devis. Comment un homme de l’art pourrait-il l’établir à distance, sachant qu’il lui sera difficile de pénétrer chez le contrevenant, (forcément récalcitrant, puisque n’ayant pas obtempéré à la mise en demeure) ?

Reste une certitude : pour éviter de tomber définitivement sous le coup de sanctions administratives et civiles, le contrevenant aura tout intérêt à régulariser sa situation auprès de l’administration.

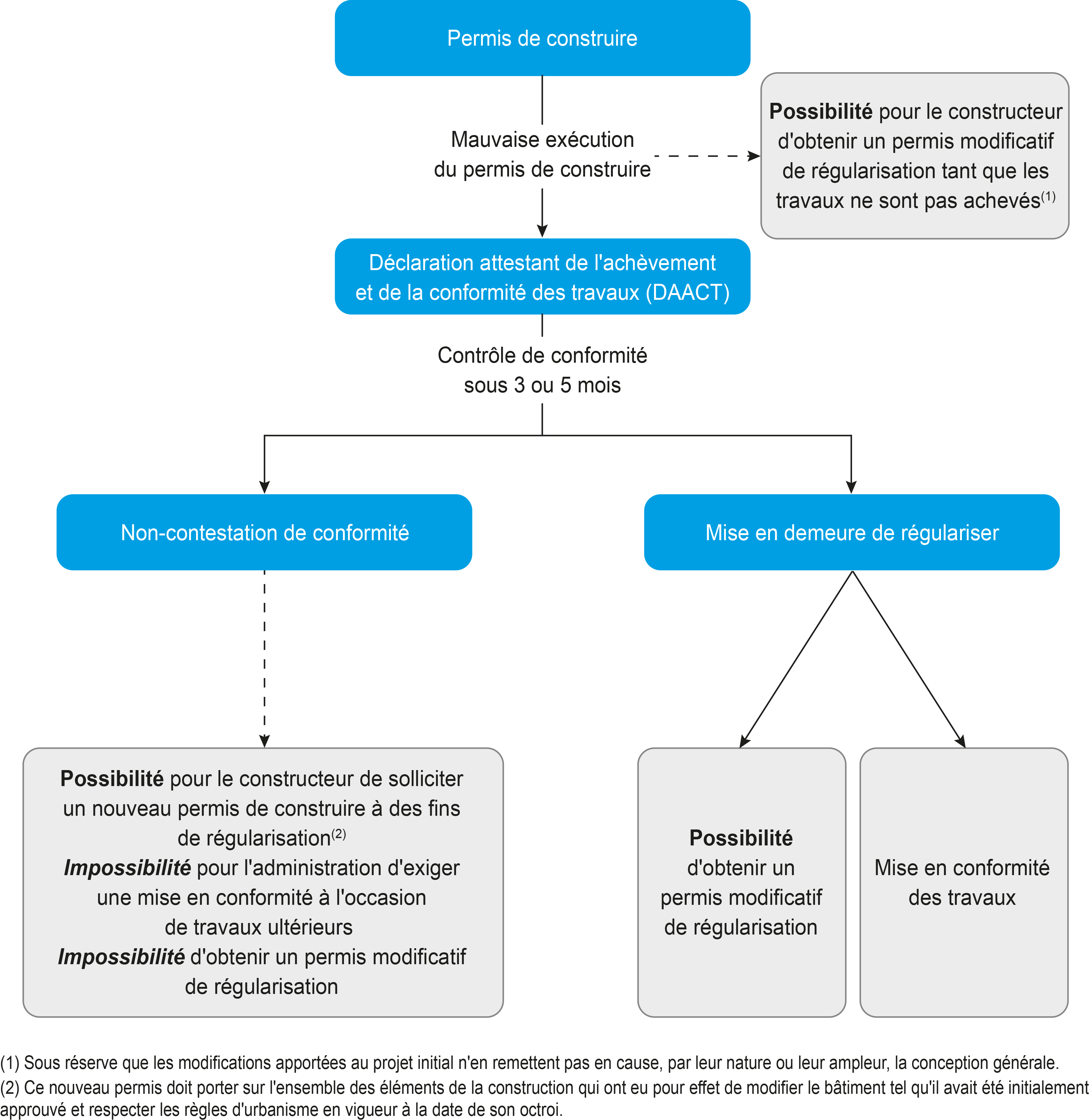

Les permis modificatifs et de régularisation

Dans le langage des praticiens, les termes de permis modificatif (A) et de permis de régularisation (B)764, sont fréquemment utilisés indistinctement. Cette confusion est compréhensible, leur objectif étant le même, ni l’un ni l’autre n’ayant de fondement textuel mais tous deux tirant leur source du droit prétorien. Il y a pourtant bien lieu de faire une différence sémantique entre un permis modificatif et un permis de régularisation ; leurs conditions d’application sont, en effet, tout à fait différentes.

Le permis modificatif

– Une création pratique et prétorienne. – Né de la pratique et modelé par la jurisprudence, le permis modificatif n’est « reconnu » par le Code de l’urbanisme qu’au travers de son article A. 431-7 relatif au modèle cerfa idoine765.

Trois conditions s’imposent pour pouvoir solliciter un permis modificatif :

- il doit se rattacher à un permis en cours de validité (donc non annulé et non périmé) ;

- il doit être sollicité avant que le permis initial n’ait épuisé ses effets. En ce sens, il ne peut être sollicité après entière exécution des travaux prévus et a fortiori après dépôt de la déclaration d’achèvement 766.

- La demande doit porter sur des modifications qui n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même 767. Ce critère étant soumis à l’appréciation souveraine des juges.

Une autorisation dépendante du permis initial. Le permis modificatif doit être délivré selon les règles en vigueur au jour de la décision et non selon celles au jour de la délivrance du permis initial. Il ne se substitue pas au permis initial mais forme un ensemble avec lui. De ce fait, s’il est exercé un recours contre le permis modificatif, il ne peut porter que sur les éléments modifiés. Autrement formulé, un permis modificatif ne rouvre pas un délai de recours à l’encontre du permis initial.

Le permis de régularisation

– Un champ d’application différent. – Le permis de régularisation a, lui, pour objet de mettre en conformité, après leur réalisation, des travaux effectués soit sans délivrance de l’autorisation requise, soit sans la respecter. Son domaine d’application est donc temporellement postérieur au permis modificatif et matériellement plus large que celui-ci.

En effet, un permis de régularisation peut être délivré « même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même »768.

À l’instar du permis modificatif, un permis de régularisation ne pourra être délivré que si les travaux irrégulièrement exécutés sont eux-mêmes conformes aux règles d’urbanisme applicables au jour de la délivrance de l’autorisation (et non à la date de l’autorisation initiale ou, à défaut, de la réalisation des travaux)769.

– Une autorisation nouvelle, indépendante du permis initial. – Mais, à la différence du permis modificatif, un permis de régularisation constitue une nouvelle autorisation d’urbanisme à part entière, sans lien avec celle qui a pu être délivrée initialement. De ce fait, il ne peut écarter ni les sanctions pénales (amende)770, ni les sanctions fiscales, ni le cas échéant la sanction civile des dommages et intérêts au profit des tiers lésés.

En somme, cette création jurisprudentielle a essentiellement pour objet de permettre au pétitionnaire contrevenant, mais repentant, de l’absoudre de la peine la plus grave, à savoir la démolition.

Schéma de synthèse des permis modificatifs et de régularisation

comm1_fig14

Image

– Observation conclusive. – Au terme de cette rapide synthèse, notons qu’avant même de pouvoir entreprendre des travaux sur l’existant, le pétitionnaire, souvent en toute bonne foi, peut ignorer que le bâtiment qui doit en être l’objet porte en lui les vices d’une non-conformité ou d’une irrégularité. Or, cette situation peut parfois compromettre irrémédiablement son projet.

Le régime des travaux sur un existant non conforme ou irrégulier

Dans un contexte de raréfaction croissante du foncier disponible, réaliser des travaux sur l’existant pour parvenir à son extension, sa densification, sa reconversion ou sa surélévation va devenir une nécessité à très court terme. Encore faut-il pouvoir les effectuer… Malgré toutes les précautions prises par les praticiens (et au premier plan d’entre eux, les notaires), il arrive encore trop souvent que le propriétaire, au moment d’entreprendre son projet, se voit opposer la non-conformité ou l’irrégularité de la construction existante. Là encore la sémantique a toute son importance et impose de traiter ces notions distinctement. Nous invitons donc le lecteur à un petit voyage au pays merveilleux de Sekler (§ I) et Thalamy (§ II).

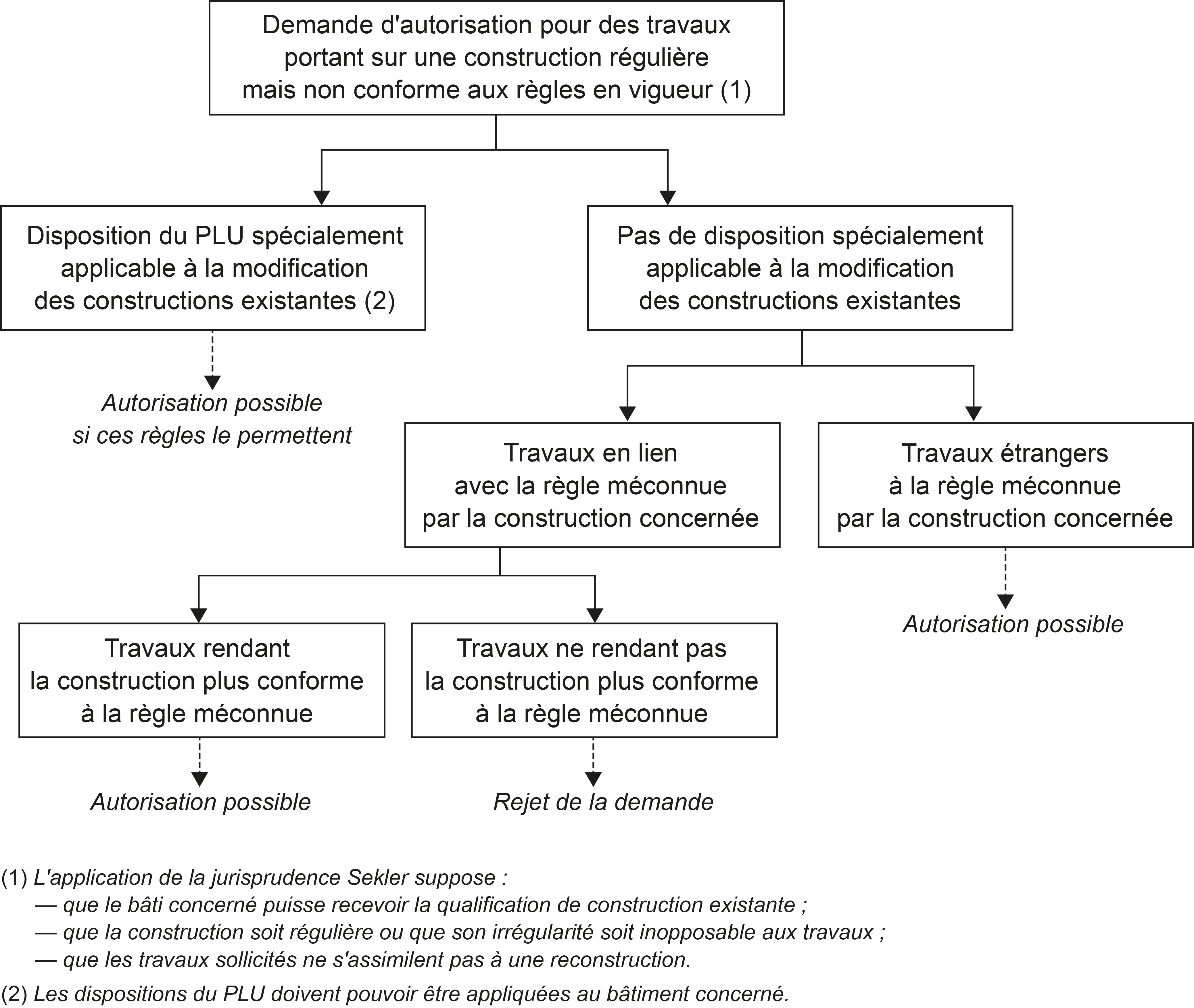

Le sort des constructions non conformes (jurisprudence Sekler)

« Dis, qu’est-ce qu’une construction non conforme ? ». Telle aurait pu être la question d’un Petit Prince, intrigué par le droit de l’urbanisme, se retrouvant face à un membre du Conseil d’État. La réponse, simple en soi, l’est moins dans ses implications.

D’après l’arrêt de principe du Conseil d’État (dit jurisprudence Sekler

771 ), une construction est dite non conforme si elle ne respecte pas les règles d’urbanisme actuelles, alors qu’elle était régulière au regard de celles édictées à l’époque de sa construction. On comprend donc qu’une construction sera le plus souvent non conforme par suite d’une évolution des règles d’urbanisme772 de la commune, la non-conformité étant alors subie.

Dans cette hypothèse, on pourrait légitimement penser que son propriétaire, qui est parfaitement étranger à cet état de fait, devrait pouvoir librement entreprendre les travaux qu’il souhaite, ou du moins ceux rendus nécessaires773. Telle n’est cependant pas l’approche de la jurisprudence. Les juges considèrent en effet qu’une construction non conforme ne peut faire l’objet, « en l’absence de dispositions de ce plan (plan d’occupation des sols) spécialement applicables à la modification des immeubles existants », que « de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ».

Les conditions définies par l’arrêt Sekler sont donc applicables uniquement lorsque les documents d’urbanisme d’une commune ne traitent pas spécifiquement des possibilités de travaux et d’évolution des bâtiments existants. Elles s’imposent alors quelle que soit l’autorisation d’urbanisme requise (permis ou déclaration de travaux)774. Sans vouloir offenser les hauts magistrats, nous formulerons à cet égard trois remarques.

Premièrement, en pratique, il est bien rare que les travaux projetés satisfassent à l’une ou l’autre des exigences jurisprudentielle, ce qui conduit à une application extensive de la jurisprudence Sekler

775.

Deuxièmement, l’appréciation de ces critères relève exclusivement du pouvoir souverain d’appréciation des juges. À l’heure où il devient indispensable de libérer l’existant en faveur du logement, une intervention législative ne serait-elle pas bienvenue pour les préciser ?

Troisièmement enfin, la jurisprudence Sekler ne trouve à s’appliquer qu’à défaut de règles spécialement édictées par les documents d’urbanisme. Il y a là un message aux autorités locales invitées à traiter systématiquement, dans les documents d’urbanisme qu’elles élaborent, du sort des travaux sur constructions existantes au regard des objectifs (parfois contradictoires) fixés par l’article L. 101-2 du Code de l’urbanisme et notamment en ses 3° et 6°bis

776.

Les constructions non conformes ont un sort peu enviable en cas de défaut de règles d’urbanisme spécifiques applicables ou si celles-ci ne permettent pas d’y remédier. Qu’en est-il de celui des constructions irrégulières ?

Schéma de synthèse de la jurisprudence

comm1_fig15

Image

Le sort des constructions irrégulières (jurisprudence Thalamy)

Le sort des constructions irrégulières est réglé par un arrêt de principe rendu par le Conseil d’État le 9 juillet 1986 dans une affaire Thalamy

777. Le principe posé par cette jurisprudence est sévère (A) mais a connu, depuis, divers tempéraments (B).

La jurisprudence Thalamy

– Principe. – Selon l’arrêt Thalamy, des travaux projetés sur une construction présentant des irrégularités peuvent être autorisés que s’il est possible, dans le même temps, de procéder à la régularisation de la construction et/ou des modifications irrégulières dont elle a fait l’objet. A contrario, s’il n’est pas possible de régulariser la situation antérieure, aucune nouvelle demande visant à permettre des travaux ne peut être accueillie. Par effet ricochet, la construction irrégulière devient alors figée dans le temps.

Précision. L’administration doit rejeter toute demande se bornant aux nouveaux travaux s’il existe une irrégularité antérieure. Dans cette situation de compétence liée, elle doit inviter le pétitionnaire à présenter une demande portant à la fois sur la régularisation de l’existant et sur le projet prévu778. Les administrés, comme les élus, doivent donc prendre soin de vérifier la situation de l’existant avant de solliciter ou de délivrer une autorisation de travaux. En effet, si l’administration délivre à tort l’autorisation sollicitée sur les seuls nouveaux travaux et que par la suite sa décision est attaquée, il ne pourra pas être fait obstacle notamment à l’action en démolition intentée par un tiers.

– Conséquences. – En ce sens, le travail de vérification du notaire revêt une importance capitale lors d’une mutation immobilière. Selon les éléments qui lui seront fournis par les parties, d’un côté sur « l’histoire » et l’évolution du bâtiment et de l’autre sur les projets du futur propriétaire, il saura les conseiller et devra les orienter779.

La jurisprudence est d’autant plus sévère qu’elle considère que :

- la possibilité de régulariser la situation antérieure et d’entreprendre les nouveaux travaux doit s’apprécier selon les règles applicables au jour de la prise de décision de l’administration. En cas d’évolution des règles, cette régularisation pourra ne pas être possible. Or, s’il n’est pas possible de régulariser la situation antérieure, aucune nouvelle demande visant à permettre des travaux ne peut être accueillie ; la construction irrégulière devient alors totalement « paralysée » ;

- la situation d’irrégularité antérieure est indépendante des nouveaux travaux projetés. Même si ces derniers devaient être parfaitement conformes aux règles d’urbanisme applicables, ils ne peuvent être entrepris dès lors que l’irrégularité antérieure ne peut être elle-même corrigée ;

- l’irrégularité était imprescriptible, seules les constructions édifiées avant la généralisation du permis de construire par la loi du 15 juin 1943, et non irrégulièrement modifiées depuis, étaient « à l’abri de tout soupçon ».

Cette jurisprudence implacable s’est rapidement attirée les foudres de la doctrine. Il lui a alors été apporté depuis plusieurs tempéraments.

Les tempéraments à la jurisprudence Thalamy

Le législateur s’est tout d’abord saisi de la question en créant une prescription administrative des travaux irréguliers (I). En parallèle, divers tempéraments à la rigueur de l’arrêt du 9 juillet 1986 ont été apportés par les juges (II).

La prescription administrative de l’irrégularité

L’écueil le plus dangereux qui résulte de la jurisprudence Thalamy est le caractère imprescriptible de l’infraction. C’est pourquoi le législateur est venu lui apporter un tempérament au travers de l’actuel article L. 421-9 du Code de l’urbanisme780.

L’exception à la règle

Il est posé pour principe par cet article que « lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme ».

Cette disposition est bienvenue. Si l’administration, mise en présence pendant dix années d’une construction irrégulière, n’a pas souhaité faire usage des importants moyens de coercition dont elle disposait pour s’y opposer, on peut légitiment comprendre qu’elle ne puisse plus en faire le reproche à son administré après l’écoulement de ce délai.

Ce texte pourrait passer pour un encouragement à la fraude ; il n’en est rien. En effet, l’exception posée par cet article connaît elle-même plusieurs exceptions.

Les exceptions à l’exception

Il existe pas moins de sept cas particuliers dans lesquels la prescription administrative décennale organisée par l’article L. 421-9 ne joue pas. Littéralement :

1° lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

2° lorsqu’une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l’article L. 480-13 ;

3° lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du Code de l’environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ;

4° lorsque la construction est située sur le domaine public ;

5° lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ;

6° dans les zones mentionnées au 1° du II de l’article L. 562-1 du Code de l’environnement ;

7° lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l’autorisation d’urbanisme.

Certaines de ces « exceptions à l’exception » tombent sous le sens. Elles se rapportent aux principes même de sécurité (constructions exposant à danger de mort, constructions en zone d’exposition aux risques où toute construction serait interdite) ou à la protection de l’environnement.

L’exception posée au 5° est davantage sujette à réserves. Elle a vocation à ne pas permettre l’aggravation d’une situation illicite : l’absence de permis de construire, situation que le législateur a jugé suffisamment grave pour justifier un retour à l’imprescriptibilité de principe fulminée par l’arrêt Thalamy.

Elle appelle de notre part les observations suivantes :

Premièrement, il est certain que les constructions, travaux et changements de destination irréguliers qui ne nécessitaient aucune autorisation, ainsi que ceux qui ne nécessitaient qu’une simple déclaration de travaux peuvent être prescrits après dix ans.

Deuxièmement, cette exception interpelle cependant lorsqu’on la met en perspective avec la prescription civile de l’article L. 480-14 étudiée auparavant. En vertu de ce texte, au-delà de dix ans, l’autorité compétente ne peut plus agir en démolition ou mise en conformité de la construction irrégulière. Or, l’exception du 5° de l’article L. 421-9 donne à l’administration un nouveau droit d’exiger la mise en conformité d’une construction irrégulière au-delà de dix ans, en saisissant l’occasion d’une (nouvelle) demande d’autorisation d’urbanisme.

Troisièmement, souvent, le demandeur de l’autorisation n’est pas personnellement à l’origine de l’irrégularité. Il n’en verra pas moins sa demande rejetée, alors même que sa bonne foi devrait être présumée. Certes l’existant lui reste acquis, mais son projet ne sera pas réalisable. Ne devrait-on pas lui ménager un traitement différent de celui appliqué à un propriétaire de mauvaise foi, auteur de la construction irrégulière781 (mais qui sait donc également que l’administration n’est pas intervenue pendant ces dix années) ?

Quatrièmement enfin, répétons-le : les porteurs de projets, et notamment de projets de logements, vont, à très court terme, se trouver dans l’obligation de densifier à partir de l’existant (par exemple par reconversion, surélévation ou encore changement de destination). Dès lors, ne serait-il pas envisageable que le législateur leur facilitât la tâche en étendant le bénéfice de la prescription décennale au cas où une irrégularité antérieure au projet résulte de l’absence de permis de construire, réserve étant faite du cas de fraude avéré ?

Les tempéraments jurisprudentiels

Les tempéraments jurisprudentiels apportés au principe lui-même prétorien sont plus ou moins significatifs. Nous les aborderons par ordre croissant d’intérêt.

Les travaux nécessaires à la préservation du bâtiment et au respect des normes

Par un arrêt du 3 mai 2011782, le Conseil d’État est venu apporter un premier tempérament à la jurisprudence Thalamy. Cette décision admet qu’une construction irrégulière puisse, sous conditions783, faire l’objet de travaux rendus nécessaires pour sa préservation et le respect des normes.

Les travaux dissociables

La dispense de devoir régulariser la situation irrégulière antérieure peut également s’appliquer si les travaux dont l’autorisation est sollicitée portent sur des éléments qui sont matériellement dissociables ou divisibles de la construction irrégulière784.

Le sauf-conduit de la déclaration d’achèvement

« Déposez votre DAACT et priez ! ». Tel pourrait être le principal enseignement de l’arrêt rendu par le Conseil d’État le 26 novembre 2018, connu sous le nom de jurisprudence Sormonte

785. Il s’agit, à n’en pas douter, de la plus importante exception apportée au principe prétorien de 1986. Il convient toutefois de bien en préciser les conditions et l’effet, ce d’autant plus qu’une partie de la doctrine s’est livrée à son égard à une interprétation très restrictive.

Conditions. L’hypothèse est celle d’une irrégularité affectant des travaux :

- réalisés en vertu d’une autorisation d’urbanisme régulièrement obtenue et exempte de toute fraude786 ;

- sans en avoir respecté les termes ;

- ayant néanmoins fait l’objet, sans fraude, d’une déclaration attestant l’achèvement et la conformité (DAACT) non contestée par l’administration dans le délai légal de récolement (3 ou 5 mois).

Effet. Les travaux ainsi réalisés, bien qu’irréguliers, ne tombent plus sous le coup de la jurisprudence Thalamy. Dès lors, en cas de nouvelle demande d’autorisation, l’administration ne peut plus exiger une régularisation globale. Le pétitionnaire peut donc obtenir l’autorisation requise pour les nouveaux travaux qu’il envisage sans se préoccuper de l’irrégularité des précédents.

En revanche, la jurisprudence Sormonte ne fait pas obstacle aux sanctions pénales, civiles, administratives et fiscales liées à l’irrégularité de ces précédents travaux, s’ils ne sont pas encore couverts par une prescription.

– Divergence doctrinale. – Une doctrine autorisée relativise pour le moins la portée de l’arrêt Sormonte. Ainsi, Mme Carpentier787 considère que l’attestation de non-contestation de la conformité, qui doit être délivrée par le maire (ou à défaut par le préfet) sur simple demande du pétitionnaire à l’issue du délai de récolement, est créatrice de droits et, de ce fait, susceptible de retrait et/ou de recours. Cette attestation de non-conformité n’étant assujettie à aucune mesure de publicité, ce recours peut être porté devant le juge administratif sans contrainte de délai. Elle en conclut que, puisque la construction est irrégulière au regard du permis obtenu, l’attestation délivrée est entachée d’une illégalité de laquelle pourrait résulter l’annulation, par ricochet, d’un permis ultérieur portant sur ladite construction qui aurait dû exiger la régularisation de la construction. La protection apportée par la jurisprudence Sormonte ne serait-elle donc qu’une grande illusion ?

Cette position doctrinale nous permet d’aborder la question des recours, autre écueil auquel ’peuvent se heurter les pétitionnaires d’une autorisation d’urbanisme.